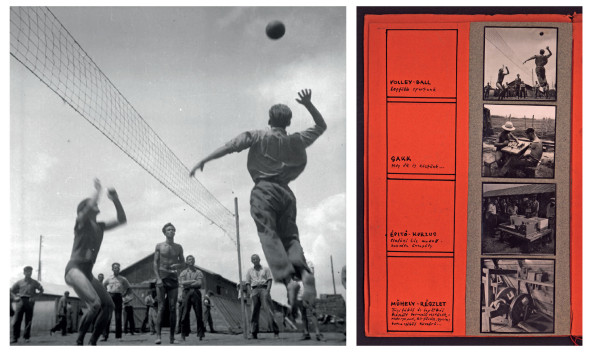

Les piqueteurs belges qui viennent louer leur service en France

Les piqueteurs belges sont des ouvriers agricoles saisonniers qui, du XIXe et début XXe siècles, migrent dans le nord de la France chaque été, en août, pour effectuer la moisson. Ils tiennent ce nom de l’instrument qu’ils utilisent pour faucher le blé : le piquet. Il s’agit d’une faux fixée à un manche d’une soixantaine de centimètre équipé d’une poignée que le piqueteur tient de la main droite, complété par un crochet dans la main gauche pour étendre les céréales fauchées afin d’en faire des gerbes.

Une représentation de la xénophobie au XIXe siècle

Le gouvernement belge comptabilise près de 45 000 saisonniers par an venant travailler en France au début du XXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu’au début du XXe, l’immigration belge est quantitativement la plus importante. On compte en 1886 un étranger sur deux en France venant de Belgique.

Les travailleurs frontaliers sont hautement méprisés par la population locale : les migrants belges, ouvriers agricoles ou des villes, sont l’objet de plusieurs mouvements xénophobes au cours du XIXe siècle qui les ont parfois forcés à retourner en Belgique. La décennie 1890 voit une montée particulièrement importante des mouvements xénophobes en France. Dans le bassin houiller du Pas-de-Calais ce sont les Belges qui en sont la cible. Beaucoup se voient menacé de mort par des ouvriers français motivés par des hommes politiques de la région. Des plaintes d’ouvriers belges permettent de témoigner du climat de tension : humiliation physiques, menaces de mort, pillage, agressions à coup de bâtons, de couteaux, de pierres... certains sont tués lors de ces lynchages, d’autres sont gravement blessés. Ce climat est largement alimenté par les journaux, ainsi l’hebdomadaire Le Forçat de Lille demande des « garanties contre les Barbares » (Le Forçat de Lille, 22 octobre 1883) entendant par là les migrants italiens et belges.

Cette montée xénophobe en France trouve ses racines dans la crise économique que rencontre la France entre 1882 et 1885 et qui voit en parallèle l’arrivée de 125 000 travailleurs. Les Belges, acceptant de travailler plus longtemps et à moindre coût, sont accusés par les travailleurs français d’être des briseurs de grèves jouant le jeu des compagnies houillères et de faire baisser les salaires. Les ouvriers français les accusent de concurrence déloyale puisqu’ils travaillent en France mais vivent en Belgique, ils rentrent le soir ou en fin de semaine avec le salaire qu’ils ont obtenus. Les commerçants eux accusent les Belges de ne pas consommer sur place et de préférer dépenser leur salaire en Belgique. Cette critique, empreinte de la xénophobie ambiante du début du XXe siècle, se retrouve dans l’article du journal anti-dreyfusard qui accompagne cette illustration, le Petit Journal illustré.

La presse du XIXe siècle vecteur d'un imaginaire xénophobe

L’auteur de l’article, le journaliste Ernest Laut, décrit les Belges comme capable de travailler dans les pires conditions, il l’explique par le fait qu’« on n'a jamais rien fait pour inculquer le respect de la vie et l'horreur de la souffrance à ces êtres primitifs, dont la vie est dure et sans plaisir ». Sa description des Belges, comme des individus non hostiles mais qui acceptent tout car « primitifs », lui sert à apostropher les parlementaires en reprenant l’argumentaire xénophobe selon lequel le Belge vole les ressources du villageois français : « les dix-huit à vingt millions de salaires que les moissonneurs belges emportent, chaque année, en Flandre, demeureront dans nos villages, et nous pourrons enfin voir la moisson de France faite par des Français ».

Cet article n’est pas un cas isolé d’un discours racialiste propagé par les journaux au cours des années 1880 et jusqu’en 1914. Dans l’ouvrage collectif De quelle couleur sont les blancs ?, l’historien Laurent Dornel répertorie, à titre d’exemple, une douzaine d’article de la revue L’Economiste français entre 1883 et 1898 sur la « main d’œuvre étrangère en France » devenant « problème » alors même que l’atonie de la démographie française ne permet pas de se passer de cette main d’œuvre.

Julien Derni