2Focus : Une histoire photographique des mondes tsiganes : le cas des "images traces"

Une photographie qui saisit les traces des statuts sociaux

Deux hommes se tiennent face au photographe. Tous deux sont munis d’une canne, surmontée d’un pommeau d’argent et portent de gros boutons brillants sur le flanc de leur veste. La légende indique la date de 1886 et décrit ces personnages comme des Bohémiens à Temesvár (Timișoara), en Roumanie. Certains de ces chaudronniers d’Europe orientale, dits “Kaldérash”, à l’apparence caractéristique, circulaient en Europe occidentale et se trouvèrent saisis notamment pour leur “exotisme assumé”. Toutefois, ils n’apparaissent pas ici comme d’étranges visiteurs, mais comme des chefs qui exposent leur statut, leur rang et leur fortune. Ils se distinguent ainsi des autres composantes qui peuplaient les confins des trois empires, russe, austro-hongrois et ottoman. Ce type d’image centré sur les attributs vestimentaires et ornementaux constitue une iconographie courante du dernier tiers du XIXe siècle, mettant en avant la question des statuts et des positions sociales ou professionnelles occupées par les Tsiganes dans tous les territoires où leur présence est attestée.

Legende

Carte postale de montreurs d’ours, dits aussi Ursari. « Le Havre. Romanichels sur la route d’Octeville », vers 1880 - 1910 © Collection pariculière

La photographie saisit alors les traces d’une existence sociale et les marques d’un ancrage multiforme. En rendant compte de la diversité des peuples et des ethnies, les missions photographiques et anthropologiques au XIXe siècle rencontrent des groupes et des communautés que l’on appelle alors “Bohémiens” en France, “Gitanos” en Espagne, “Zigeuner” en Allemagne, “Cigány” en Hongrie ou “Țiganii” en Roumanie. Pour saisir la nature de cette rencontre et comprendre les images telles qu’elles se présentent aujourd’hui sous nos yeux, il faut faire l’effort d’inverser la courbe du temps et considérer la position qu’occupaient alors ces populations. Bien avant les conséquences d’une gestion politique des populations et du principe national sur l’organisation des sociétés, les Tsiganes appartenaient en effet à la mosaïque des populations européennes et méditerranéennes dont la diversité se faisait sentir partout. En Espagne, les photographes Robert Peters Napper (1819-1867) ou Jean Laurent (1816-1886) fixent ainsi, dans les années 1860, le contraire d’une vision folklorique des Gitans d’Andalousie dans l’image des tondeurs de chevaux aux toques reconnaissables et des vendeuses de paniers vêtues de simples robes et de longs châles. En Europe centrale et orientale, les photographes saisissent aussi les métiers et les qualités des Tsiganes selon une diversité remarquable. L’enquête ethnographique de cette époque saisit aussi les communautés installées dans les grandes villes et dans certains quartiers à majorité tsigane, ainsi que les circulations ambulantes de chaudronniers, de montreurs d’ours ou d’artisans. Si un certain degré de fascination et de curiosité pour le pittoresque motive certaines enquêtes et si des sujets sont ensuite détournés par une anthropologie essentialiste, ces images ne peuvent être détachées des observations qui font surgir la diversité de toutes les populations, sans exception.

Legende

Carte postale de Romanichels refoulés ou expulsés à la frontière « A cheval sur la frontière », vers 1900 – 1914 © Collection particulière

Pour des raisons qui tiennent à la construction politique d’une catégorie tsigane à la fin du XIXe siècle, cette iconographie se trouve fractionnée en morceaux et des pans entiers d’images disparaissent au profit des visions stéréotypées, recherchées pour illustrer le “ fléau tsigane” proclamé. Des images de Tsiganes à la frontière s’imposent par exemple comme un motif émergent et particulièrement significatif. Vers 1900, la circulation ancienne et habituelle dans les régions frontalières se heurte au principe du nationalisme et au renforcement du contrôle des frontières. Des incidents entraînent une production photographique singulière qui répercute l’image d’un “peuple de la frontière”, à la fois impossible à circonscrire, éternellement errant et apparemment incompatible avec l’âge moderne des nations. La lecture de ces images peut cependant être inversée, et elles apparaissent comme les traces visuelles du passage de certaines familles qui éprouvent les transformations politiques de l’Europe.

Une photographie marqué par les effets de l’anthropologie physique et raciale et le fichage judiciaire

Legende

Gitano, Prince Roland Bonaparte © musée du quai Branly - Jacques Chirac

L’emprise scientifique exercée par l’anthropologie physique et raciale et les productions photographiques qui émanent des projets savants se situent aussi dans cette tension. Dès les images pionnières des années 1850 des sans-patrie (Heimatlos) et de Tsiganes sinti, prises en Suisse par Carl Durheim, le portrait en série et l’ambition identificatoire laissent surgir les signes d’une présence sociale. La recherche des types tsiganes et les campagnes de portraits mettent en relation des sujets et des photographes savants qui ambitionnent de compléter, par l’image, la définition d’une catégorie raciale. Des séries comme celles de Philippe Potteau sur les Manouches de Paris, de Roland Bonaparte sur des Gitans d’Espagne ou d’Eugène Pittard sur des Roms de Roumanie sont à ce titre révélatrices. Elles illustrent les tensions qui traversent des images produites par la science, à la recherche des propriétés d’un corps tsigane idéalisé. Incidemment, ces images impriment à la fois un projet typologique et des traditions esthétiques ou des projections imaginaires qui contaminent l’image savante.

Legende

Auteur inconnu (photographe de police judiciaire), Portraits face/profil réalisés en 1908, M. Lopez, négatifs sur verre, 9 × 12 cm. © Archives nationales, service central photographique du ministère de l’Intérieur, Reproduction Nicolas Dion/Pôle Image, Archives nationales, F/7/16319-16324

La définition d’un type tsigane par les savants, le fichage des personnes par les administrations et la description d’une supposée asocialité dans la presse recourent à des images qui transitent d’une sphère à une autre. Cette circulation alimente la propagation d’une nouvelle iconographie qui souligne le problème posé par la “question tsigane” aux sociétés nationales et à l’ensemble des États. Le fichage par la photographie et la généralisation du portrait judiciaire, appliqué aux familles et aux enfants, confortent l’association entre ce segment désigné de population et la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour protéger la société de cette présence. Vers 1908, un exercice des Brigades mobiles, à Dijon, montre qu’en France l’arrestation, l’identification et la photographie des Tsiganes se déroulent au grand jour : le portrait n’est pas seulement un instrument de reconnaissance, mais aussi le lieu d’une mise en scène du pouvoir qui s’exerce sur cette catégorie.

Legende

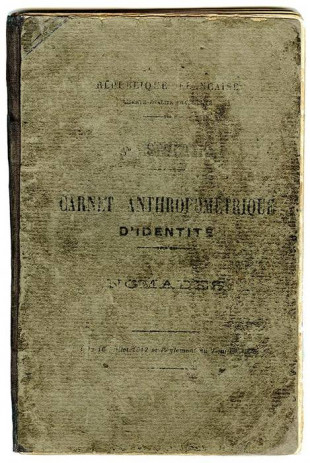

Carnet anthropométrique d’identité « Nomades », 1951, Musée national de l'histoire de l'immigration

Avec la loi de 1912, qui instaure un carnet anthropométrique obligatoire pour tous les “Nomades”, le passage à la photographie des personnes fichées s’inscrit dans l’activité routinière des administrations civiles et judiciaires : si les personnes visées se plient à cette contrainte, la société s’habitue aussi à l’idée que l’image de ces gens-là est aux mains des autorités et de la police. Le portrait judiciaire appliqué aux Nomades, selon les normes du protocole réservé à la photographie des criminels et des condamnés, s’impose comme un signe infamant tout en devenant une image du quotidien et de l’intime. Il n’est donc pas étonnant que les sujets s’apprêtent et que l’on retrouve, sur certaines images judiciaires, les signes d’une affirmation de soi malgré tout : des accessoires, un peigne accroché à la coiffure, un pendentif, un foulard, une mèche de cheveux arrangée sur le front. Des carnets sont aussi recouverts de toiles colorées, qui traduisent l’appropriation de ces objets du contrôle et les tentatives pour reconquérir les images de soi contenues à l’intérieur.

Une population hors de l’histoire conventionnelle des images

Comment construire, dans l’espace public, une autre image des Tsiganes, qui ne soit pas associée à cette iconographie d’une relégation intérieure ? Comment dissocier une présence de ces images lourdes et épaisses qui collent aux corps ? Selon toute vraisemblance, le cadre normatif puissant de la loi de 1912 semble avoir creusé un fossé visuel qui a séparé cette population d’une histoire conventionnelle des images. Comment expliquer sinon la quasi-absence de témoignages visuels qui documenteraient les épreuves de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ? Les images ne sont pas absentes, mais elles sont rares et semblent indiquer que cette histoire ne peut être perçue qu’à la marge ou à côté du viseur. Il reste quelques images officielles prises par un militaire de l’internement de “Romanichels alsaciens-lorrains” dans un couvent transformé en camp, à Crest dans la Drôme, entre 1914 et 1919. Une seule image d’un journal rappelle l’internement en 1914, près de Bordeaux, des “enfants bohémiens, russes, gypsies, etc. que l’on s’est efforcé de soigner, d’instruire un peu... et de décrasser beaucoup”, comme l’explique sans détour un article du Pays de France (“À côté de la guerre”, Le Pays de France, n°9, 17 décembre 1914).

Legende

Friedel Bohny Reiter, Vues du camp de Rivesaltes et portraits d’internés, double page issu de l’album photographique De mon travail au camp de Rivesaltes, 12 novembre 1941 - 25 novembre 1942, montage de tirages collés sur papier, formats divers, 19,5 × 31 × 3,5 cm, anonyme © Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Archiv für Zeitgeschichte, NL Friedel Bohny-Reiter/12

Les rares images qui documentent la période de l’internement durant la Seconde Guerre mondiale se présentent comme rescapées d’une page chiffonnée de l’histoire renvoyée aux oubliettes. Très loin des images administratives centrées sur des espaces désertés, il faut rechercher des tirages épars dans l’album d’une infirmière au camp de Rivesaltes ou dans les archives de l’ordre des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, dont certaines se sont laissé enfermer avec les Nomades internés au camp de Montreuil-Bellay. De très rares portraits restituent une identité à des internés réunis le plus souvent dans des vues anonymes de groupes et réduits à leur condition de prisonniers. Dans le détail des images, pourtant, apparaissent les traces d’une expérience personnelle de l’internement. Sur l’une des photographies prises à Montreuil-Bellay le 3 août 1943, un groupe se présente face au photographe : un enfant brandit un petit bol, face creuse vers l’objectif, un homme assis porte une cuillère à la bouche, un autre garçon coupe un gros pain au couteau. La soupe collective est le moment choisi par la photographe pour saisir un moment collectif et central, comme pour souligner les manques et les privations de la vie quotidienne dans le camp.

Les images traces échappent parfois à leur producteur. Du sujet photographié s’échappent des sujets qui prennent corps parfois contre l’image elle-même. Cette catégorie iconographique implique ainsi de considérer toute image des Tsiganes comme le reflet d’une condition ou d’un état social : malgré le poids des stéréotypes et des figurations esthétiques ou institutionnelles, la part intime, personnelle et familiale, surgit du décor pour devenir la trace d’images laissées par les sujets.

Cette page est tirée d'un article d'Ilsen About publié dans le catalogue de l'exposition, Mondes tsiganes, Une histoire phototgraphique (1860-1980), Musée national de l'histoire de l'immigration/Actes Sud, 2018