Pierre Radvanyi

Legende

Pierre Radvanyi, un Hongrois de Charlottenburg © Atelier du Bruit

Un Hongrois de Charlottenburg

1926 : Naissance à Berlin

1933 : Fuite en France

1941 : Fuite au Mexique

1945 : Retour solitaire à Paris, élève de Frédéric Joliot

1951 : Première visite à sa mère, en Allemagne de l’Est

1954 : Thèse de doctorat ès sciences physiques, Paris

Mon père, Laszlo Radvanyi, était hongrois. Tout jeune, comme étudiant, il a participé à la révolution de 1919, à Budapest, et a fui la répression à Vienne, puis à Heidelberg, en Allemagne. C’est là, à l’université, qu'il a rencontré ma mère. Par la suite, il n’a jamais voulu remettre les pieds en Hongrie et n’a jamais non plus voulu dire pourquoi. Ma mère, elle, était d’une famille juive de Mayence installée dans la région depuis des siècles ; ses parents, qui étaient antiquaires, l’avaient éduquée dans le respect des bonnes manières allemandes, qu’elle nous a d’ailleurs transmis. Ils trouvaient, paraît-il, son fiancé un peu exotique, mais ne se sont pas opposés au mariage. Elle s’appelait Netty Reiling, mais elle a pris très tôt le nom de plume d’Anna Seghers. Mon père l’appelait “Tschibi”, je crois que ça veut dire “poussin” en hongrois. Ils se sont mariés en 1925 et se sont installés à Berlin, où je suis né l’année suivante. Mon père était un militant proche du Parti communiste et sous son influence, ma mère s’est rapprochée aussi de la politique. Elle était membre de l’Association des écrivains prolétariens, lui a été l’un des fondateurs de l’Université ouvrière de Berlin, où il enseignait l’économie, l’histoire, la philosophie. J’ai très peu de souvenirs de ces années, à part celui d’un grand meeting, où un ami de mes parents m’a pris sur ses épaules, pour que je voie l’orateur au-dessus de la foule. Je me rappelle aussi mes débuts à l’école, et le climat prussien, sévère, qui y régnait.

L’incendie du Reichstag

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Pierre bébé, avec sa mère Anna Seghers, 1926 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

Fin 1932, j’ai eu une scarlatine grave et après des mois de maladie, ma mère m’a accompagné, en février 33, dans une maison de convalescence en Forêt noire. En arrivant, nous sommes allés à la patinoire tous les deux – c’est la première et la dernière fois que j’ai fait du patin à glace – et un haut-parleur a annoncé que le Reichstag venait de brûler à Berlin. Ma mère m’a expliqué qu’elle devait rentrer immédiatement ; je ne devais la retrouver que plusieurs mois plus tard, à Strasbourg, où ma grand-mère nous a amenés, ma sœur et moi. Depuis que Hitler était devenu chancelier, en janvier, tout le monde vivait dans la peur, ma mère avait donc compris le danger tout de suite. Revenue à Berlin, elle a immédiatement été dénoncée par une voisine, mère d’un SA. On l’a arrêtée, puis relâchée après un interrogatoire, en lui donnant l’ordre de rester chez elle ; au lieu de quoi, elle s’est sauvée dans Berlin. Je ne sais pas où se trouvait mon père, mais en tout cas, ils se sont enfuis tous les deux à Zurich avant de décider, en avril, de se réfugier à Paris. Ma mère aimait la France, où elle avait été avant 1914 et après la guerre ; elle parlait bien la langue, et puis c’était le pays des droits de l’Homme.

Entre deux guerres

Une fois réunis, on s’est installé assez vite dans le quartier de Bellevue, à Meudon. Ma mère avait ses priorités : assurer son travail et l’éducation des enfants au bon air, in der frischen Luft, comme elle disait. Elle m’a inscrit d’abord à l’école communale, mais là, je dois dire que ça été un petit peu l’enfer. Je ne parlais pas français et je me faisais taper dessus par d’autres enfants, qui me suivaient dans la rue en criant: "sale Boche, sale Boche" ! En février 34 – je me souviens de la date, parce que c’était au moment du coup d’Etat manqué de l’extrême droite, qui nous a fait très peur –, ma mère s’est dit que ça ne pouvait plus durer. On venait d’ouvrir une école Freinet tout près de chez nous et j’y ai été bien accueilli ; j’étais ravi et en quelques mois, j’ai appris le français, les sommets du Jura, Henri IV… Ma mère m’avait dit: "Tu es fils d’émigrés, tu dois être bon en classe." Mes parents militaient à leur façon, avec d’autres intellectuels exilés germanophones : mon père a créé une revue et essayé de former une université ouvrière en exil ; ma mère a écrit La septième Croix, son grand roman anti-nazi.

Ecouter Pierre Radvanyi (4m15)

Petits arrangements avec la France

Pendant la guerre d’Espagne, certains de nos proches ont rejoint les Brigades internationales... Il me reste deux autres grandes émotions politiques de cette période : le Front populaire, avec une manifestation très joyeuse, au cours de Vincennes ; et une exposition sur les camps de concentration nazis, Dachau et Buchenwald, organisée par les émigrés allemands, en 35 ou 36. Je comprenais très bien que mes parents auraient pu s’y trouver. Avec ma sœur, on parlait français entre nous, allemand avec nos parents, sauf dans la rue, bien sûr, ça c’était mauvais. Chez les commerçants, d’ailleurs, j’étais même gêné par l’accent de ma mère, mais il faut se remettre dans l’ambiance de l’époque. Les Français en général détestaient les "Boches", depuis 1914 et même 1870 ; évidemment, Hitler n’arrangeait pas les choses. Officiellement, j’étais un Hongrois né à Berlin. En classe, je disais plutôt "à Charlottenburg", l’arrondissement de ma naissance, parce que je m’étais rendu compte de l’effet d’épouvante que produisait le mot "Berlin". En dehors de ces précautions, ce n’était pas tellement compliqué à vivre.

L’orage approche

Mes parents voulaient croire que les Allemands allaient se révolter, au nom de leurs traditions politiques et intellectuelles, et ils ont espéré jusqu’au bout, jusqu’à la guerre. Aux accords de Munich, en 1938, nous étions en vacances en Haute-Savoie, on est rentré tout de suite à Paris, pour être avec les autres. La peur montait, on vivait de plus en plus au jour le jour. En septembre 39, il y a eu les premiers internements d’Allemands, il me semble que c’était quand même plutôt les anti-nazis qui étaient visés. Puis la Pologne, la Norvège, ont été envahies. Mon école a fermé et je suis allé au lycée à Versailles. Quand mon père a été arrêté, en avril 1940, je n’en ai pas parlé en classe. Il a d’abord été enfermé à Roland-Garros, on pouvait lui apporter des colis, puis on l’a transféré au camp du Vernet, en Ariège. En mai, la Wehrmacht a attaqué la Hollande et la Belgique. Notre propriétaire – qui n’aimait pas les "Boches", lui non plus, ce qui ne l’a pas empêché de devenir pétainiste – ne cessait de nous dire que la France tiendrait bon.

Exode

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Pierre, Ruth et leurs parents, Lazlo Radvanyi et Anna Seghers, années 30 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

Et puis un jour, Jeanne Stern, une Française amie de mes parents, est venue nous prévenir que les Allemands approchaient: "Anna, tu dois partir tout de suite avec les enfants." Le 11 ou le 12 juin, on est parti à pied vers le sud, avec ma mère et ma sœur. J’avais emporté une carte Michelin, et je repérais le chemin. On s’est retrouvé pris dans l’exode, errant plusieurs jours, sans presque rien manger, avant de se retrouver, un matin, face aux soldats allemands, dans un village abandonné où on avait dormi. Ma mère a répondu comme si elle était une Française, réfugiée comme les autres, et ils ne nous ont rien fait. Ensuite, nous avons dû retourner nous cacher à Paris, à l’hôtel. Ma mère a eu un réflexe salutaire, qui ne l’a plus quittée par la suite : les enfants, à l’école ! Je suis allé à Louis le Grand suivre des cours d’été. Les convois allemands montaient et descendaient la rue Saint-Jacques, et le professeur de géographie nous remontait le moral avec ses cartes du monde : "Les Anglais tiennent Aden, le Cap et Singapour. Rien n’est perdu !"

Zone Sud

Puis une Allemande que nous connaissions a été arrêtée par la Gestapo et ma mère a décidé qu’on essaierait de gagner la zone libre le plus vite possible. Jeanne Stern nous a aidés à franchir clandestinement la ligne de démarcation, à Moulins, et nous sommes partis pour Pamiers, la ville la plus proche du Vernet. On a trouvé un petit logement chez une voyante, une dame d’ailleurs très convenable. Le mari de Jeanne Stern, qui avait fait le chemin depuis Tarbes à vélo pour venir nous voir, l’a même consultée – je ne me souviens plus de ce qu’elle lui a prédit. On allait voir mon père au camp, c’était éprouvant. Il y avait 3 000 internés entassés là, sans hygiène ni confort, les gens souffraient, même s’il y avait une grande solidarité – mon père a profité de la captivité pour apprendre l’espagnol et le portugais ; en échange, il enseignait l’histoire, l’économie et la philosophie. On avait très peu d’argent, on ne mangeait guère, on avait froid – les hivers sont rudes, en Ariège. Ma mère avait mis des bijoux en gage au Mont de Piété. Elle nous a bien sûr envoyés à l’école, et même si on devait chanter "Maréchal, nous voilà !", c’était réconfortant d’être en classe avec les autres.

Transit

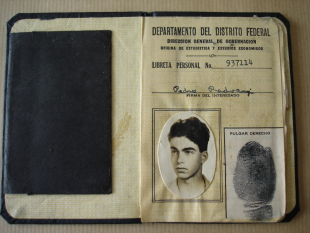

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Son document d’identité délivré par les autorités mexicaines dans les années 40, portant la signature « Pedro Radvanyi » © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Sa carte d’étudiant, délivrée par l’Institut français d’Amérique latine à Mexico © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

A la maison, on se réfugiait dans les aventures de Tintin qui n’a peur de rien et de son fidèle Milou. Ce n’était pas joyeux, joyeux, mais on avait de temps à autre la visite d’autres fugitifs, qui étaient passés au sud. Et fin décembre, le proviseur m’a convoqué : "Je suis heureux de vous remettre les félicitations du conseil de discipline." Ça aussi, ça faisait du bien ! C’est à ce moment que ma mère a su qu’elle avait un visa pour le Mexique ; mon père devait être envoyé au camp de transit des Milles, près de Marseille, dès qu’il aurait le sien. Début janvier 41, on s’est donc retrouvé dans un hôtel assez miteux à Marseille, et tout de suite, évidemment, je suis allé au lycée. Des tracts gaullistes commençaient à circuler dans les classes et je n’avais pas envie de quitter la France, j’aurais voulu qu’on reste caché quelque part, qu’on résiste ; mais je savais aussi que mon père, s’il ne partait pas, resterait prisonnier. J’accompagnais ma mère dans certaines démarches, avec des queues terribles devant les consulats mexicain et américain. Il nous a fallu trois mois pour partir, alors que d’autres sont restés coincés là.

Fond de cale

Nos passeports hongrois, qu’une relation de mon père avait fait délivrer, après Munich, ont aidé, la notoriété de ma mère aussi, et puis la chance. On a trouvé un passage sur un cargo pour la Martinique. Le départ, à la Joliette, a été affreux. On est monté à bord entre deux haies de gardes mobiles. Franco avait obtenu que les Espagnols entre 18 et 45 ans seraient empêchés de quitter la France et on triait les hommes avant la passerelle. C’est ce même bateau que décrit Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, où voyageait aussi André Breton, qui faisait comme s’il ne connaissait personne, du haut du pont. Mais nous, nous étions à fond de cale. Assez vite, je me suis installé dehors avec ma paillasse. Quand on a passé Barcelone, les Espagnols, qui constituaient une grande partie de nos compagnons, se sont mis à pleurer, c’était très émouvant. Ce voyage pénible a duré un mois. A Fort de France, on a moisi un mois de plus dans un camp sans eau courante - les autorités françaises nous ont fait payer l’hébergement en prime ! Finalement, via St Domingue et New York, on est arrivé à Vera Cruz, où une émigrée germanophone est venue à notre rencontre.

La dernière lettre

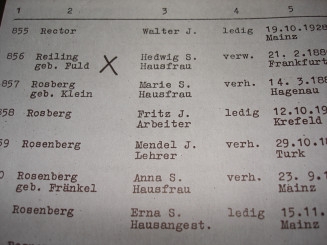

Legende

Pierre Radvanyi, archive. La photocopie du bordereau administratif nazi de déportation portant le nom de sa grand-mère, Hedwig Reiling, sous le numéro 856, communiqué après la guerre à sa famille © Collection particulière Pierre Radvanyi ; Atelier du Bruit.

On a pris un train qui montait à travers la forêt vierge, le sommet de la montagne était enneigé. C’était l’éblouissement ! On découvrait les deux volcans qui dominent Mexico et puis la ville elle-même, avec la vie bouillonnante de la rue. La petite colonie d’antifascistes allemands vivait un peu en vase clos. Je fréquentais aussi un autre vase clos, la colonie française, puisque j’allais au lycée français, comme plusieurs enfants de Républicains espagnols. Depuis 39, ma mère était coupée de ses parents, qu’elle n’avait pas réussi à convaincre de quitter Mayence quand il était encore temps, mais le Mexique étant neutre, elle a pu faire parvenir une lettre et surtout, recevoir une réponse de sa mère – son père était mort au début de l’année 1940. Fin 41, elle lui a obtenu un visa, mais après Pearl Harbor, les communications ont été coupées. Elle a compris alors, je crois, qu’elle ne reverrait jamais ma grand-mère. Après la guerre, nous avons su qu’elle avait été déportée en mars 1942, son nom figurait sur la liste d’un convoi pour le camp de Piaski, près de Lublin.

Revoir Paris

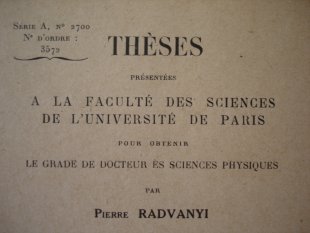

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Incipit de sa thèse d’Etat, publiée en 1955 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Sur les marches du Collège de France, au tout début des années 50. Encore thésard en physique, Pierre Radvanyi est le quatrième en partant de la droite, au 2e rang en partant du haut. Au premier rang, au centre, son maître Frédéric Joliot-Curie, et au fond (tête qu’il a entourée de rouge par la suite), Georges Charpak, futur Prix Nobel de physique 1992 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

La Libération approchait et de loin, je voyais la France comme une utopie à construire, où tout serait possible, où je rêvais de retrouver mes amis d’autrefois. Une photo de Paris, une chanson de Trénet, me faisaient monter les larmes aux yeux. Je portais la croix de Lorraine sur la poitrine. Après mon bac, j’ai décidé d’y retourner faire mes études. Ma mère m’a dit qu’elle me comprenait, mais qu’elle, de son côté, désirait retourner en Allemagne, parce qu’un écrivain ne pouvait pas vivre très longtemps hors du pays où l’on parle sa langue. Moi, à l’exception de notre culture familiale et classique, je ne me sentais rien de commun avec ce pays. M’asseoir à l’université à côté de garçons qui avaient porté l’uniforme nazi ? C’était inconcevable. Je suis parti avec une bourse française, mon vieux passeport hongrois périmé et une lettre de recommandation du consul de France, qui m’a servi de sésame pour m’inscrire à la Faculté des sciences. La première année a été très dure, dans un Paris encore sombre, où je souffrais des privations, de la solitude, après l’insouciance et la liberté du Mexique. Mais le climat de l’après-guerre avait aussi quelque chose d’euphorique.

Identités

Legende

Pierre Radvanyi, archive. Pierre et sa mère Anna Seghers, RDA années 70 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

Legende

Pierre Radvanyi, portrait de famille avec sa femme Marie-France, dans leur jardin, Mai 2005 © Collection particulière Pierre Radvanyi, Atelier du Bruit.

J’habitais un hôtel du 6e arrondissement, plein de boursiers yougoslaves envoyés par Tito, je me suis plongé dans les études. Je voulais devenir ingénieur, mais mes professeurs, dont Frédéric Joliot, le prix Nobel, m’ont poussé vers la recherche fondamentale en physique. Le nucléaire pacifique était un terrain d’investigation tout nouveau, perçu alors, puisque la guerre était finie, comme une source d’espoir et de progrès. Je suis retourné pour la première fois à Berlin en 1951, à l’occasion d’un festival de la Jeunesse, je n’étais pas encore à l’aise. Ma mère était revenue en 1947, et mon père, qui enseignait à l’université de Mexico, l’a rejointe en 1952. Ils ont dû assez vite choisir leur camp, mais c’est surtout après la construction du Mur, en 61, que l’appareil policier de la RDA est devenu beaucoup plus pesant. Je m’étais marié, j’avais eu des enfants et j’y suis allé presque tous les ans, aux vacances. Mais je n’ai pas cherché spécialement à transmettre l’allemand à mes fils. Au fond, après le nazisme, je ne souhaitais pas être de ce pays-là. Je voulais appartenir complètement à mon pays d’adoption. Quant à ma pseudo-identité hongroise, je l’ai définitivement abandonnée à Budapest, en 1954 ou 1955, où je me trouvais pour la première fois pour visiter un laboratoire : un préposé de l’hôtel m’a fait remarquer que c’était ridicule, quand on ne parle pas un mot, de se prétendre hongrois. Et je me suis dit qu’il avait raison.

Production : Atelier du Bruit

Auteur (entretiens, récit de vie): Irène Berelowitch

Photos : Xavier Baudoin

Montage module sonore: Monica Fantini